Había un lugar donde el tiempo se detenía. Un salón de madera, con muros pesados y cortinas cerradas que parecían proteger el recuerdo. Ahí, entre meseros con armaduras falsas y copas de vino tinto, Edgar se sentó por primera vez frente a un cochinillo dorado. Lo trajo su padre. No era Navidad ni cumpleaños: era un día cualquiera, y por eso importaba.

Ese plato, servido en el Mesón del Cid, no fue solo un festín medieval para un niño curioso. Fue una declaración de algo que no se dijo. En ese lechón crocante, partido con el borde de un plato —y con ese mismo plato luego roto como parte del ritual—, había una forma de afecto silencioso. Uno de esos gestos que los padres entregan sin palabras.

Edgar lo recuerda sin nostalgia, pero con nitidez. Como se recuerdan las cosas que nos moldean.

«Mi papá cocinaba poco, pero sabía comer», me dice hoy. No lo dice con orgullo ni con reproche. Lo dice como se dicen las verdades cuando ya no hay nada que probar. Su relación con la cocina comenzó ahí, entre platillos que no preparaba pero que lo educaban desde el paladar. La relación con su padre, también.

El chef y sus silencios

El tiempo pasó. El hijo se volvió chef. Uno de los más visibles, premiados, comentados. Pero ese plato —el del Mesón del Cid— quedó flotando como una deuda. Como una nota que no se tocó completa. Los años trajeron fogones propios, restaurantes, viajes, menús de degustación. También controversias, titulares, críticas: el precio de tener una voz propia en una industria que muchas veces prefiere lo complaciente a lo incómodo. Y también distancia. Como tantos cocineros, Edgar ha cocinado más para el mundo que para su historia.

Pero hay momentos que obligan a volver. Y hay platos que permiten hacerlo sin caer en la trampa de la nostalgia. Uno de esos es su lechón en terrina: una preparación que no busca imitar la infancia, sino reescribirla.

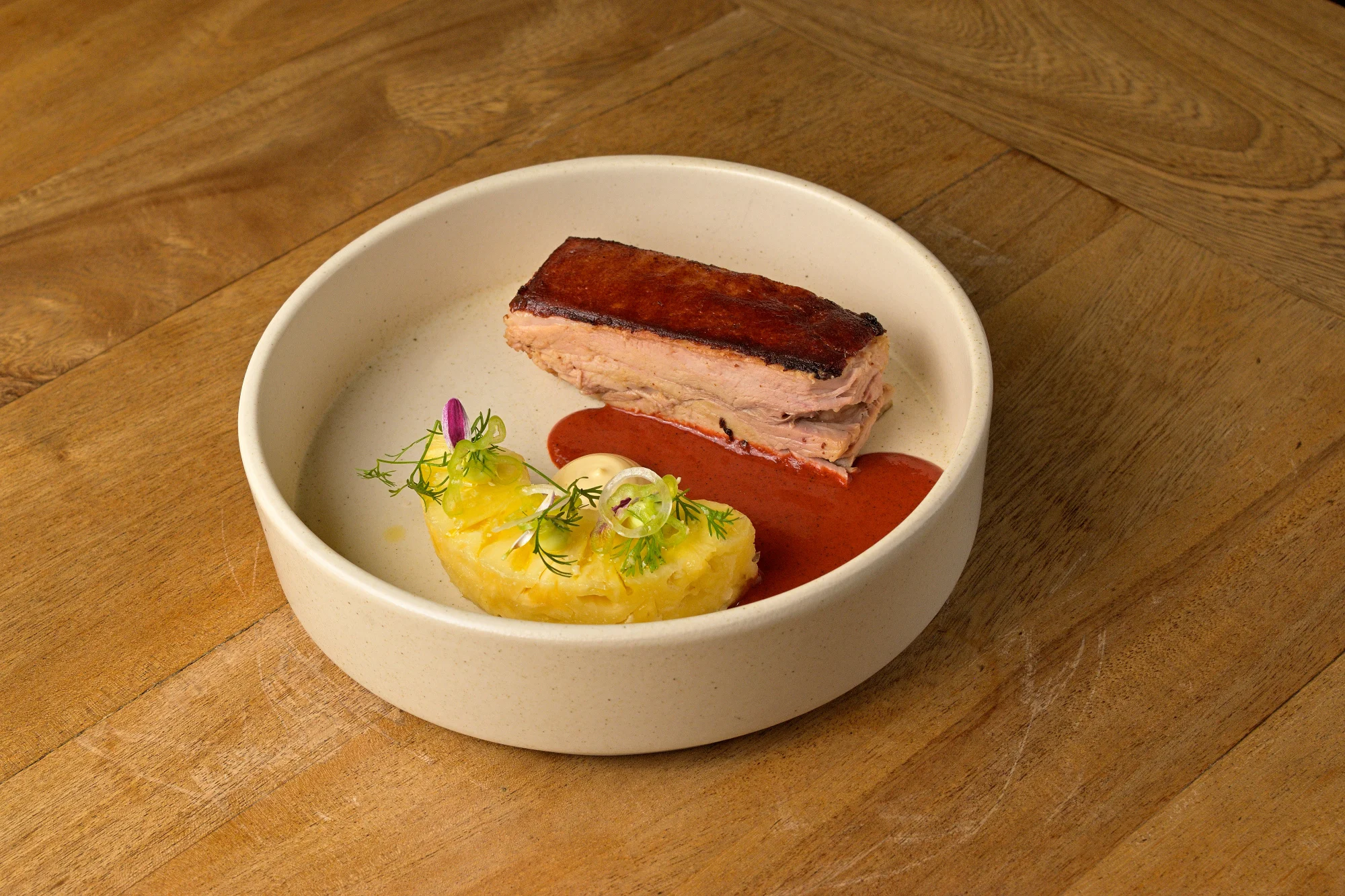

Se sirve caliente, aunque tiene la estructura de un fiambre. Es una pieza compacta, construida con paciencia y oficio. Cada capa tiene su textura: lo fibroso, lo meloso, lo crujiente. Lo que habría sido grasa dispersa, aquí es memoria contenida. Sobre la terrina, un adobo profundo con achiote, y junto a ella, un trozo de piña con habanero que no es decoración: es acento. Acidez, dulzor, fuego. Como las cenas con su padre.

Técnica y memoria

La técnica detrás del plato es compleja, pero discreta. El lechón se deshuesa, se cuece a baja temperatura, se prensa y se enfría hasta consolidar la estructura deseada. Luego se dora en sartén para obtener esa costra mínima, casi secreta. El adobo no es un barniz cualquiera: es una salsa de matices largos, donde el achiote convive con clavo, pimienta, vinagre y una nota casi imperceptible de comino. La piña no está ahí por contraste fácil, sino por necesidad de equilibrio.

Esas decisiones, minúsculas pero pensadas, son las que hacen que un plato cuente sin necesidad de hablar. Ahí se nota la mano del chef que no solo domina la técnica, sino que sabe cuándo contenerla para que el fondo hable más fuerte que la forma.

«No es un plato homenaje», me aclara. Y lo entiendo. No hay nombres, no hay dedicatorias. Pero hay algo más potente: un eco. Una resonancia emocional que se cuela en el fondo del paladar. Esa que no necesita explicarse en el menú, porque quien la prueba la reconoce. Aunque no sepa por qué.

El regreso imposible

El lechón está en carta. Lo que cambia es su preparación, que varía con la estacionalidad. Aparece en momentos especiales. Como aquellos días con su padre: inesperados, sin razón aparente, pero imborrables. Y cuando llega a la mesa, no es un plato más: es un momento de reconciliación con el pasado, un modo de dialogar con los silencios, con esas preguntas que ya no tienen a quién dirigirse.

Edgar no ha convertido su cocina en un altar del recuerdo. Al contrario: su menú es afilado, moderno, provocador. Pero aquí, en este gesto puntual, deja ver una grieta. Una rendija por donde asoma la historia de un hijo que encontró en el sabor una forma de decir lo que no se dijo. Esa es, quizá, la función más honesta de la cocina.

El plato no busca conmover, pero lo logra. No está diseñado para contar una historia, pero la cuenta. Y aunque el comensal no conozca el Mesón del Cid, ni al padre de Edgar, ni los rituales medievales, va a entenderlo. Porque hay sabores que traen consigo un lenguaje completo.

No todos los cocineros vuelven a sus platos de infancia. Algunos prefieren ignorarlos, otros los idealizan. Edgar hizo algo distinto: los reformuló. Tomó ese lechón y lo pasó por el tamiz de su experiencia, de su técnica, de sus duelos. El resultado no es un monumento: es un puente. Uno que va del ayer al ahora sin disfrazarse de ceremonia.

El sabor del consuelo

Hoy ese plato se sirve como todo lo importante: con discreción. Y cuando llega, basta un bocado para entender que, a veces, los recuerdos no necesitan palabras. Solo un poco de fuego, una buena terrina, y un sabor que no se olvida.

Quizá por eso este plato funciona más allá de lo personal. Porque todos —en algún momento— buscamos esa receta que nos devuelva a lo que fuimos, o que nos permita reconciliarnos con lo que no fue. A veces, lo que está en el plato no es solo un sabor: es una ausencia. El eco de una voz que ya no está. El intento de recuperar, aunque sea por un instante, aquello que ya no se puede repetir.

Hay sabores que no se olvidan porque no se van. Se quedan en nosotros como la forma más precisa de un recuerdo. Y cuando un plato logra eso —cuando te hace cerrar los ojos y masticar con el corazón— no importa si el chef tenía la intención o no. Importa que ahí, en esa terrina, en ese adobo, en ese bocado, hay una posibilidad: de volver, de entender, de perdonar. De decir, aunque sea con sabores, lo que ya no se puede decir en voz alta.

Más que cualquier estrella, esa es la verdadera aspiración de una cocina: no quedarse en el artificio, sino atreverse a ser íntima. A tocar lo que duele sin gritarlo. A invocar sin explotar. A servir, en el fondo, una pequeña forma de consuelo.

Y eso —justamente eso— es lo que hace de este lechón algo inolvidable. Como esos días imposibles en los que un padre y un hijo compartían una mesa sin saber que ahí, sin decirlo, se estaba cocinando el plato más importante de todos.