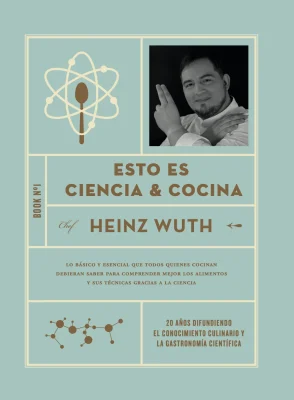

Los números avalan el trabajo de divulgación de Heinz Wuth en ‘Esto es ciencia y cocina’: 2,2 millones de seguidores en Instagram, otros 2,5 millones en TikTok, más de 900 suscriptores en Youtube y 30.000 copias vendidas de su primer libro. El chileno cocinero abandonó los fogones para mostrar de manera divertida la ciencia que se esconde detrás de los alimentos. En esta entrevista, reflexiona sobre la importancia del pensamiento crítico en los cocineros, aclara la diferencia entre ciencia gastronómica y cocina de vanguardia y afirma que, solo entendiendo los procesos, se puede profesionalizar la industria gastronómica.

Imagino que hubo muchas barreras para que un cocinero se pusiera a hablar de ciencia…

“Recuerdo que comentaba algunos hallazgos a mis maestros, en la Belle Époque, la era dorada de los chefs ejecutivos de hotel acá en Chile, y ellos me decían, «¿Para qué y por qué? Si se trata de que quede rico, bien hecho y bonito, para qué entender la molécula o la reacción. Se trata de hacer bien el producto’. Ese era el pensamiento, y aunque era frustrante, a mí me motivaba a seguir”.

¿La complejidad de la ciencia era incompatible con la cocina de ese momento?

“Incompatible más bien el lenguaje científico, que es muy difícil. Abrir la ciencia a las personas era hasta ese entonces quimera, porque también los científicos no abrían su horizonte hacia una divulgación más cotidiana. Costó mucho que ellos comprendieran que era necesaria esta forma de divulgación para comprender mejor la ciencia. No es lo mismo hablar de módulos elásticos, ecuaciones complejas, difusiones o hidrólisis, que explicarlo mientras trabajas el chocolate. Todo se entiende mucho mejor. Así, de alguna manera saqué al científico del subterráneo y empecé desde mi experiencia de cocinero, a explicar cómo funciona el día a día de los alimentos a través de la ciencia”.

¿De dónde extraes ese saber científico que luego aplicas a la cocina?

“Todo el saber científico, al principio, fue adquirido de manera autodidacta. Mientras estudiaba cocina, se me reveló este mundo del conocimiento científico, y comencé fuerte con el estudio: muchos libros complejos; de química, ingeniería alimentaria, ya que el acceso a internet no era tan masivo como hoy. Cuando egresé, por fortuna, trabajé en Francia y viví en otros países, así que accedí a mejor material, contacté con científicos y me sumergí en el mundo de los papers (artículos académicos). Se me abrió un nuevo mundo”.

Así llegaste a Harvard…

“Tenía mucho conocimiento acumulado, pero había que formalizarlo, porque independiente de lo que diga la gente, que hay que hay que tener cartón (título), sentía que también quería vivir esa experiencia más académica para poder, por un lado, validar ese conocimiento, y para que conocieran la opinión de un cocinero”.

¿Seguía siendo extraño que un cocinero estudiara ciencia?

“En Harvard y en la Universidad de Hong Kong, fui el único cocinero, a pesar de que las asignaturas, ciencia de la materia blanda y ciencias de la gastronomía, sonaban casi a culinario, pero no había ningún chef. Y para los ejemplos en clase, ni siquiera se hablaba de un cocinero; con suerte, de Ferran Adriá. En todas las clases el profesor hablaba, por ejemplo, de las formalidades, las quiralidades moleculares, y yo contaba que eso es lo que ocurre cuando mezclas azúcar con zeste y se disuelven y queda más sabroso. Esas interacciones se volvieron muy entretenidas”.

La gastronomía vive un tiempo dorado en Latinoamérica. Sin embargo, la educación gastronómica parece que no goza de la misma salud. ¿Hay educación científica en cocina?

“Siempre es difícil educar. Las antiguas ramas pedagógicas se basaban en aprender de memoria, y en la cocina, además de leer y memorizar, tienes que ejecutar; o sea, cocinar. Las cosas han evolucionado y ahora el cocinero es un profesional que además de cocinar, tiene que saber y entender de otras materias: Innovación, creatividad, inocuidad, biología, bromatología, matemáticas, administración. Es difícil porque hay muchos que creen que la gastronomía es solo eso, cocinar, pero para eso están los cursos de cocina. La concepción de la cocina como conocimiento científico sigue siendo un aspecto académico vago. El Basque Culinary Center o Gasma son universidades que incorporan a profesionales científicos a los estudios de gastronomía, pero falta esa unión de que lo que te enseñan al final tenga un nexo práctico y aplicable. Hoy existen nombres como máster en ciencias culinarias y suelen ser más de innovación o técnicas. En el fondo, siempre falta la educación de un pensamiento más crítico en la cocina”.

Seguimos en el debe…

“Hay que volver atrás. Es como cuando te enseñan música. A todos nos enseñan las notas y en música, para destacar, tienes que pasar muchos años solo con las notas. Después, recién empiezas a componer. Y en cocina siento que es igual; primero te enseñan las técnicas y luego tú puedes diseñar tu propio plato, tu propia versión. Si incorporamos pensamiento crítico, podemos controlar mejor lo que hacemos, decidir qué ingrediente y por qué reemplazarlo, cómo hacerlo mejor, o adaptarlo a nuevas realidades. Entender los procesos profesionaliza la industria gastronómica y ahí debe apuntar la educación”.

¿Confundimos cocina de vanguardia con ciencia?

“La historia de cómo la ciencia se metió fuertemente a la cocina, viene desde el siglo XIX, pero fue en el año 1970 cuando Hervé This y Nicholas Curtis acuñaron este concepto de cocina molecular, basada en el conocimiento de los alimentos, entendiendo que, primero, son todo moléculas, elementos químicos. Tras la fiebre de Adriá, el concepto molecular se re-popularizó y evolucionó tal vez no de la manera que esperábamos, porque los platos parecían moléculas entre tantas esferas, puntos, líneas de salsa. Y claro, en ese momento los mismos científicos que acuñaron el concepto creían haberse equivocado, porque la cocina es una ejecución y la gastronomía es el estudio. Y la cocina molecular durante mucho tiempo se quedó en la ejecución”.

¿Dónde está la diferencia?

“La ciencia le enseñó al cocinero que, por ejemplo, hay texturizantes como el agar agar, o aditivos que te dan efervescencias, que te dan otras texturas, y tomó ese saber de una manera más artística. Con ese ingenio, logró hacer esos platos que conocemos como cocina molecular. Pero cuando hablas de gastronomía es mucho más, porque se fundamenta en el estudio y análisis de procesos, elementos, es un sistema de pensamiento. Es analizar una zanahoria y comprender cuál es su composición y por tanto la mejor temperatura para lograr un punto de cocción óptimo, extrayendo mejor sus componentes carotenos para conseguir un resultado elevado en términos de textura o sabor. Los científicos saben que erraron con el concepto, pero por eso intentamos diferenciar toda esa discusión conceptual, bajo el amparo de la gastronomía científica”.

Es innegable que la ciencia llegó para quedarse, las cocinas hoy parecen pseudo-laboratorios…

“Y es positivo y genial. Todos esos aparatos salieron de laboratorios químicos y farmacéuticos. O sea, el sous vide que tanto utilizamos, nació en los setenta para calentar mejor las temperaturas de ciertas disoluciones. Pero, como dije antes, eso es pura ejecución, cocina de vanguardia o con cocina con aparatos científicos. Pero sin pensamiento, sin estudio, es solo cocina. Hoy los famosos I+D de los restaurantes se acercan más a la ciencia, porque hay un equipo que está aplicando método, pensando, analizando cómo sacar mejor provecho a una papa camote, o conseguir el mejor almíbar o hacer merengue sin azúcar”.

¿Cómo fue tu paso por NotCo (food tech chilena que diseñó un algoritmo llamado Giuseppe para crear nuevos productos basados en plantas) y coquetear con la IA para crear alimentos de origen vegetal?

“Tengo 20 años de cocinero. Trabajé en hoteles y restaurantes alrededor del mundo, que es la ruta que más o menos siguen todos los chefs. Durante buena parte de mi carrera estuve en el lado convencional del oficio. Luego de entrar en la divulgación, salté a un lado más educativo, corporativo, pero siempre ligado a la cocina. NotCo fue el primer trabajo en el que me llamaron por mi conocimiento en gastronomía científica, me dijeron: tenemos un equipo culinario y un equipo científico y necesitamos que nos ayudes a unir ambos mundos. Aunque ambos equipos trabajaban bien, no se entendían, porque uno hablaba de un aditivo, de un proceso, y el cocinero de pimienta y sal. Mi rol fue ser un puente y fue una experiencia muy divertida. El cocinero es el que tiene el mejor conocimiento del sabor y de la experiencia de un alimento, y cuando diseñas un alimento de consumo masivo para la industria alimentaria, más allá de sus proceso y tecnología, debe ser siempre delicioso”.

Convengamos que una inmensa mayoría de alimentos diseñados por la industria pueden ser macronutrientes, tecnológicos o sofisticados, pero en cuanto sabor, incomibles…

“Por eso siempre insto a la industria alimentaria a que incorpore cocineros a sus líneas para que trabajen con los ingenieros alimentarios, no solamente para que desarrolle recetas, sino para que mejoren ese producto, porque somos los cocineros los que entendemos del concepto sabor y experiencia. Eso pasaba en NotCo. Diseñamos productos, los mejoramos, entendíamos el porqué de trabajar con estos algoritmos complejos para desarrollar alimentos plantbase, resultando siempre productos sabrosos y sorprendentes”.

Dejaste una gran compañía para darle vida a tu plataforma de divulgación ‘Esto es Ciencia y Cocina’, que se volvió un fenómeno. ¿Lo sientes así?

“A veces figuro como personalidad, como persona pública, por el número de seguidores e impacto en las redes, pero yo no me siento así. Eso de famoso es para actores o cantantes; lo mío es educar. A veces la gente en la calle me detiene, me saluda y agradece mucho lo que estoy haciendo. Lo tomo como una gran responsabilidad, porque me hice reconocido por educar de manera entretenida, por divulgar esta área de la gastronomía científica desconocida para muchos. Agradezco el cariño de la gente porque no es un personaje que creé, soy así en mi día a día”.

El libro Sobre la comida y la cocina cambió un poco el orden de las cosas en esta idea de la gastronomía científica. ¿Cómo influyó ese libro en ti y cómo es tu relación con Harold McGee?

“Harold fue tal vez fue el primero que habló de esa manera más detallada sobre muchos aspectos que necesitábamos conocer de la cocina: ingredientes, componentes, reacciones y le dio un nombre a todo. Ahora, él escribió el libro pensando en un químico, un biólogo, un ingeniero, nunca en un cocinero, pero se dio cuenta de que su libro lo leían más cocineros y por eso escribió un segundo libro que se llamaba El cocinero curioso, donde acercaba conceptos al cocinero. Fue uno de los primeros libros a los tuve acceso. Lo he leído y releído hasta hoy, porque sigues encontrando respuestas. Harold es uno de los grandes de este sector que me motivó a escribir mi libro y, por fortuna, hoy mantenemos una gran relación, pues formo parte de Science Cooking, la agrupación en la que él es el presidente honorario”.

Una cosa es interesarse por la ciencia y otra cosa es abandonar la cocina ¿Fue difícil tomar la decisión?

“Miro para atrás y sí, uno extraña las sartenes, cantar comandas, estar en el fuego. Pero estuve casi trece años en la primera línea hasta que salté a la educación, siempre ligada a la gastronomía. Mi trabajo está orientado para la cocina, para aportar al sector haciendo de la gastronomía un lugar más profesional, y también para que la cocina de las casas mejore cada día. La cocina era mi pasión y la ciencia una afición. Hoy se volvió mi trabajo y lo sigo haciendo con el mismo cariño de siempre”.

¿Heinz cocina en su casa?

“Sí, aunque no tanto como antes”.

¿Y cuándo cocinas en tu casa, estás pensando en los procesos y en las reacciones de tus experimentos?

“Eso es lo divertido. Hoy en día es piloto automático, o sea, puedo cocinar cualquier cosa y mi mente va a estar pensando en temperatura, disolución de componentes hidrosolubles, etcétera. Puedo estar sonriendo o poniendo toda la atención del mundo, pero si estoy cocinando o comiendo, automáticamente mi mente de manera indirecta va a asociar conceptos. Disfruto mucho lo que hago”.

Tus divulgaciones están en distintas plataformas, redes sociales, cursos online, charlas, talleres, libro, siempre orientado a estudiantes de cocina o profesionales. Sin embargo, hay una gran fanaticada aficionada que engrosa las listas de seguidores. ¿Cómo un mismo contenidos y lenguaje pueden llegar a tanta gente?

“Creo que todos tenemos un superpoder, el mío es tomar lo complejo y transformarlo en sencillo. Cuando empecé con la divulgación científico-culinaria, a través de charlas y blog, lo hice pensando en los profesionales, cocineros, estudiantes, de alguna manera buscaba un reconocimiento de parte del rubro, de mi grupo más cercano. Al publicar en redes sociales, me di cuenta de que la manera en que explicaba, usando lenguaje sencillo y en español neutro, me entendía el estudiante, el cocinero, pero también la persona en su casa, el cocinero aficionado de los fines de semana, la dueña de casa que cocina todos los días para su familia. Hoy el 50 % de mi audiencia es profesional y el otro cincuenta, gente que disfruta de cocinar o comer”.

¿Cuál es el mito alimentario más divulgado?

“En Chile me odian por esto, pero es el del cuesco (semilla) de la palta (aguacate). Si lo dejas junto a la palta machada, esta no se ennegrece. Es parte del folklore, de la cultura y la tradición de una comunidad, e insisto que cuando enseño un conocimiento es para que la gente se informe, después uno decide qué hacer con ese saber. Cuando explico que no evita la oxidación, siempre aludo a que pueden seguir haciéndolo, porque la ciencia no busca eliminar una tradición. Salvo, claro, si la tradición significara un peligro o riesgo a enfermedad, entonces sí debemos ser estrictos”.

Se critica que las nuevas generaciones de estudiantes de gastronomía parten de un nivel de conocimiento más bajo o que tienen un menor compromiso con el oficio. ¿Lo ves así?

“Las generaciones evolucionan y creo que esa es la crítica que muchos cocineros hacen, sobre todo los de la vieja escuela. Yo pertenezco a una generación intermedia, millennial. Dicen, que los cocineros de ahora no son como antes, que no se esfuerzan tanto, que no quieren trabajar fines de semana. Las nuevas leyes laborales, y el deseo de privilegiar más la familia, los momentos personales nos han llevado a ese lugar. Esto está bien. El tema es que las nuevas generaciones quieren aprender la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible, es la generación del swipe, donde invierten horas viendo el celular y, sí, puede que aprendan cosas, pero muchas de ellas se van a desvanecer”.

¿Hay un problema también en quién enseña?

“Si algo me enseñó la pedagogía, es que todos aprendemos de manera diferente. Si sigo la manera antigua, parando un pizarrón y solo dictando, no voy a retener la atención de nadie. La gastronomía es como la nueva medicina, en donde aprendemos lo general y después uno elige su especialidad. Tenemos el desafío de motivar a los jóvenes, pero motivarlos significa darle un discurso, buena onda, hacerlos sentir que pertenecen a esa familia, sea una empresa, una industria, un café o una cocina de hotel, porque claro, cuando tú vas a una cocina te dan instrucciones, tienes que hacer esto, cortar aquello y elaborar algo. Busquemos cómo involucrar a los aprendices, con gestos sencillos, sin olvidar que todos tenemos que cumplir los reglamentos y cumplir los estándares de cada lugar, pero siempre viendo que aportan y no están ahí para darle más trabajo al chef”.

Más de 30.000 copias vendidas de tu primer libro. ¿Esperabas esa respuesta?

“Sabía que el libro le iba a ir bien, pero nunca imaginé que tanto, porque fue mucho más allá del alcance que uno tiene en las redes. Puedes tener mucho alcance en internet y muchos seguidores, pero no todo se traduce en una oportunidad comercial. Fue un trabajo honesto, autogestionado y con un gran equipo, el libro que soñé”.

Se prepara un segundo, esta vez de la mano de una editorial…

“Sí, y es lo bonito, haber hecho un libro cuyo alcance y extensibilidad permita que te toquen la puerta ofreciéndote cosas”.

¿Hay techo para la divulgación científica?

“Cada país invierte en ciencia e investigación y es un espacio que sigue creciendo. La cocina es la cultura de Chile, pero tal vez no se le da la importancia que uno espera. Es necesario que se vea como un proyecto país, porque con la despensa que tenemos, debemos ser muchos más los que apliquemos conocimientos y ciencia para ese desarrollo culinario nacional”.

¿Las universidades chilenas están pensando en desarrollar este camino?

“Estamos avanzando, y de hecho hemos modelado en conjunto con la Universidad de Chile un experimento de asignatura de gastronomía científica. Hemos escuchado buenos comentarios, pero también queremos entender el impacto en el alumno a largo plazo. No buscamos convertir al cocinero en un científico, sino darle ese conocimiento científico, ese pensamiento crítico, para que de esa manera ejecute mejor su trabajo”.