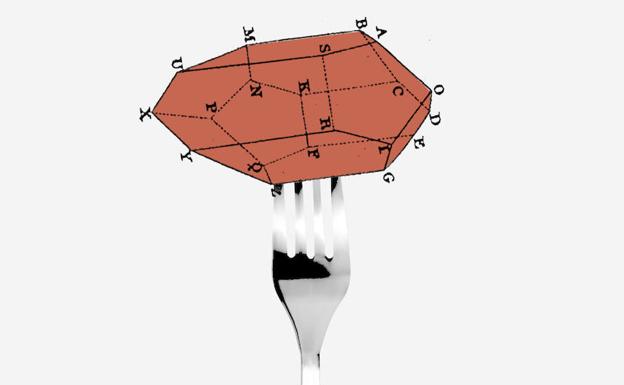

La carta escondía diamantes, valiosos recuerdos de la cocina del siglo pasado.

He sufrido una sobre exposición a la luz cegadora provocada por tantas reaperturas y tantas nuevas propuestas gastronómicas, y he de confesar que ha sucedido sin darme cuenta. Estaba tan embelesado que ni me puse protección, y la epidermis más disfrutona de mi sistema degustador se ha quemado. No se me entienda mal, estoy supercontento de que mis compañeros abran nuevos negocios, que la oferta se diversifique y los jóvenes aprendices de brujo hayan cogido la alternativa y salten a lidiar entre nuevos conceptos, fusiones y transformaciones de lo que parece pero no es.

Entiendo que es una etapa cíclica de saturación, como la época en la que se le ponía a todo una reducción de vinagre de Módena, si no encontrabas queso de cabra con cebolla caramelizada, el virus del guacamole con nachos, esos postres con tiramisú o la tarta de queso perfecta. Un efecto empacho que sucede con elaboraciones que infectan e inundan de golpe menús y cartas, haciéndoles un flaco favor. En valles y aldeas alejadas de las urbes, se empiezan a escuchar cantos de sirena que apuntan que pueden correr la misma suerte ceviches, cochinillos, sashimis o dumplings.

Siguiendo con la casuística de mi historia, la agenda me propició una oportunidad de esas que no se deben dejar escapar. Se me brindaba la posibilidad de disfrutar de una mesa y sus placeres con una excelente compañía, pero a causa del inicial sofoco y de las recientes quemaduras por la sobre exposición, se me hacía imposible encontrar una opción que fuera hidratante y reconstituyente para mis inquietudes gastronómicas. No sé bien por qué, una serie de palabras saltaban en mi cabeza: “cocina o barbarie”, “modernidad o tradición”. Aquello era un mensaje, una prescripción subjetiva, y debía seguir mi instinto. Tenía claro el concepto cocina, pero no veía la relación con barbarie. Quizás fuera demasiado evidente relacionarlo con la actitud salvaje que se puede tener frente el producto y aquello que se hace con él. La segunda acepción de barbarie se relaciona con el estado de incultura que padece una persona o un grupo. Esta debía ser la clave y la base de mi cura. Atando cabos, me di cuenta de que durante los últimos años había abusado de demasiadas propuestas nuevas, dejando de lado los grandes referentes de la cultura de mi territorio.

Escribo desde Barcelona, pero podría hacerlo desde Lyon, Milano o Bogotá. Decidí, que debía buscar un clásico. Podría hablar de grandes casas, como la pequeña posada que en el año 1725 abrió Jean Botín en la calle Cuchilleros de Madrid, y que actualmente regenta la familia González. Cuenta la leyenda que en 1765 el mismísimo Goya trabajó en Botín como friegaplatos (otro genio que empieza fregando platos en un restaurante). O de la antigua taberna Las Escobas, fundada en 1386 en la Sevilla que superó la peste negra y otras calamidades, y de la que fueron clientes Miguel de Cervantes, Lope de Vega o Murillo, entre muchos otros. Acotando mis posibilidades, me centré en buscar esos anclajes en la gastronomía de la Ciudad Condal y rápidamente apareció un pequeño pero valioso top cinco: Can Culleretes, Can Ramonet, 4 Gats, Los Caracoles y el 7portes. Tampoco quería caer, en un viejunismo con olor a naftalina. Buscaba un restaurante que tuviera historia, pero que no fuera ya historia, que intentara sostener su discurso, que hubiera resistido a tsunamis y a modas gastro, aguantando estoicamente su esencia, aunque estuviera demodé.

Me fui a probar suerte en las arcadas de uno de los edificios emblemáticos de la Pla de Palau, todo un referente de la zona del puerto de Barcelona, al lado de la mítica y en desuso estación de Francia. Al cruzar la puerta del restaurante me pareció por un momento estar la Barcelona de principios del siglo XX, la ciudad comercial y progresista en la que la burguesía catalana disfrutaba en los nuevos cafés, entre tertulias de intelectuales, gozando de conciertos de grandes divas del momento, como el debut de Carmen Amaya, o como improvisados espectadores de algún poema recitado por García Lorca, acompañado de otro habitual del local, Pablo Picasso. Sin pretender ninguna performance integral o multisensorial, Óscar, el jefe de sala, nos recibe con una sonrisa y amablemente nos acompaña a la mesa. En ese instante, el pianista levantaba la mirada, como saludándonos, mientras tocaba Rodelinda de Händel. Una estampa al estilo Belle Époque. La mesa, vestida con lencería fina, blanca, muletón y cubre, tenía tacto suave, cómodo y agradablemente formal. Las sillas eran de madera, como la mesa y el revestimiento noble con grabados que cubría parte de la pared. A media altura se alternaban espejos y cuadros, todo coronado con vigas de madera. El gres del suelo era un enorme tablero de ajedrez que jugaba con las zapatillas de los presentes. Mientras observaba, Leandro nos ofreció la carta. Vestido con chaquetilla blanca, lleva cuarenta y cuatro años en la empresa (no quiero abrir ningún melón, pero habría que hablar de trabajadores longevos con las empresas, algo deben hacer bien).

Mi gozo empezó al ver esa carta. Escondía diamantes, valiosos recuerdos y platos icónicos de la cocina del siglo pasado, como el cóctel de gambas, los mejillones a la marinera, los canelones, los suquets de pescado y, en especial, el rape a l’all cremat que me hacía mi padre en el fogón de la barca de pesca. Las salsas que pueden acompañar todo -el romesco o el alioli a discreción. Los arroces, con el mítico arroz Perellada creado en la casa, un arroz de pescado al que un cliente habitual, el Señor Perellada, pedía que pelaran todos los mariscos y crustáceos. Un listado de guisos y estofados de carne, donde destaca el fricandó de ternera; la propia carta anuncia que se encuentra en peligro de extinción. La mayoría de platos son servidos en la propia cazuela y el camarero emplata en gueridón delante del cliente, y el restante se coloca en la mesa para poder rebañar con pan la salsa y disfrutar nuestra parte más infantil. Óscar me comenta que los italianos tienen una palabra para definir el placer de rebañar con pan la salsa, un pecado delicioso que ellos llaman scarpetta.

Me escapé a ver la cocina, un vicio incontrolable que tengo, me enamoró el orden y la limpieza, así como sus cocineros rudos y castigados, en las antípodas de los jóvenes healthy’s que aparecen en los medios, faenando y concentrados como la tripulación de la Perla Negra. La comida culminó con un postre mítico; casi con lágrimas en los ojos pedí un pijama, el recurso fonético creado por Paco Perellada para facilitar la vida a los marines yanquis desembarcados en 1951, que querían probar el famoso peach melba de Escoffier. Al final mi cena se convirtió en un viaje cultural por más de un siglo de cocina. Quizás es un buen momento para reivindicar esos restaurantes, siempre a la sombra de los focos. Planteémonos visitas periódicas que nos permitan recordar de donde venimos y poder así reconocer las versiones, reinvenciones y fusiones venideras. Se trata de coger carrerilla para el gran salto.