Hay personas que llegan al vino por una copa. Willy Vargas llegó por la memoria. Por el olor a uva en el patio familiar, por el rumor del vino llenando la copa del abuelo, por el singani, sensacional aguardiente y orgullo boliviano, que, mezclado, aparece temprano en su vida, por esa sensación de que la historia del vino en Sudamérica no empieza donde nos dijeron que empezaba.

Willy (37 años) nació en Sucre, Bolivia, y durante años fue cocinero de cocina grande, de equipo, de servicio intenso para turistas hambrientos. Hasta que cambió a lo pequeño, con cocina local, de producto, y se dio cuenta de que hablaba del vino autóctono con pocas certezas. Y ahí, en vez de seguir, paró. Cerró, cambió de nuevo de rumbo, se puso a estudiar.

Y viajó. Lo hizo solo, la mayoría de las veces. Kilómetros y kilómetros en su “jeepcito”, cruzando las fronteras de sus vecinos en Sudamérica, probando vinos, escuchando a productores, contemplando parras viejas que nadie miraba. No como turista, sino como alguien que necesitaba entender. Porque detrás de esas uvas criollas —ligeras, frescas, a veces injustamente subestimadas— había algo más que un estilo: había identidad.

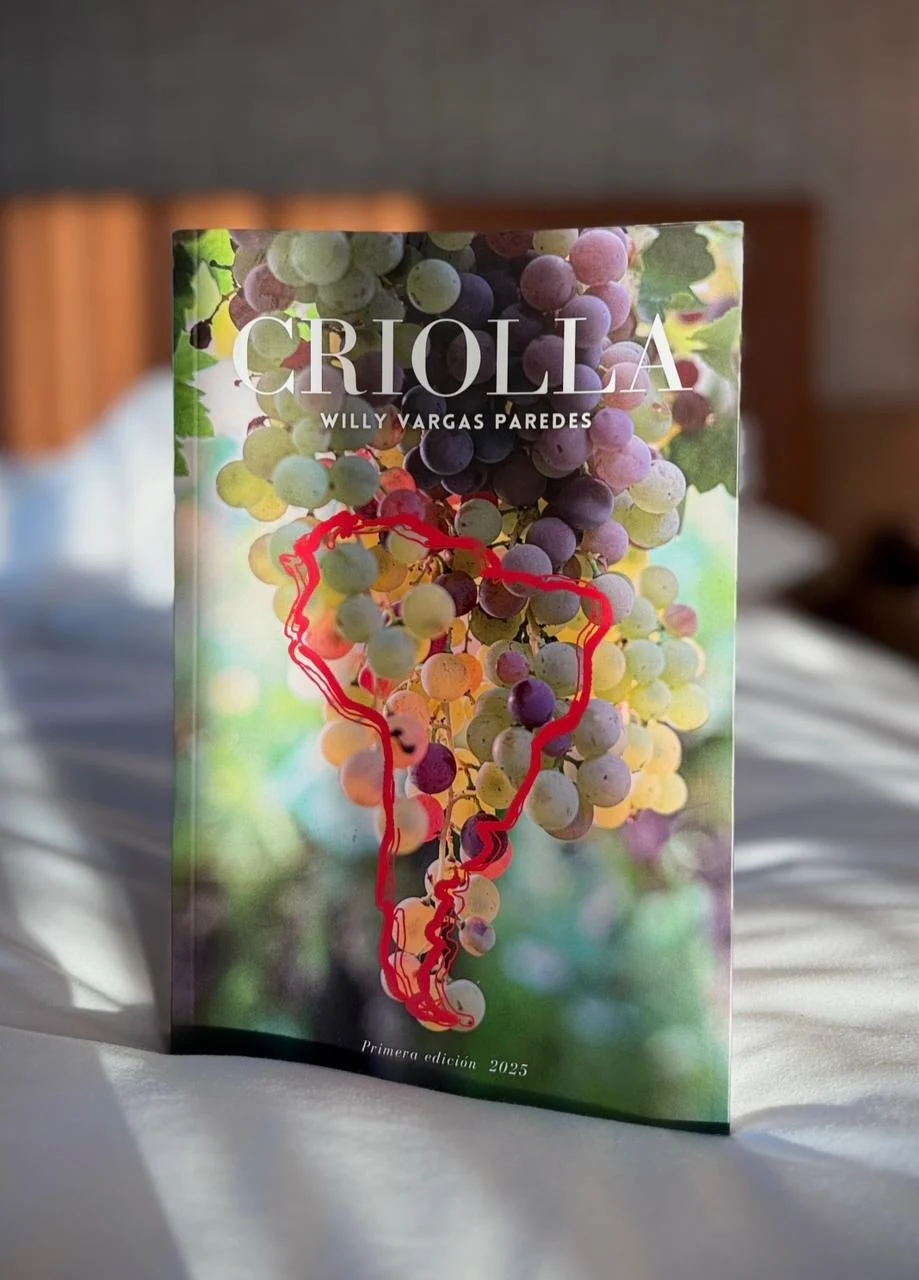

De esa obsesión nació ‘Criolla’, una guía que no solo ordena cepas, productores y mapas, sino que propone que el vino también puede ser una forma de volver a casa, incluso cuando la casa está repartida en cuatro países.

Hoy, mientras sigue viajando y armando la próxima etapa de ese relato, Willy también vinifica. En pequeño, como se hacen las cosas cuando todavía importan; como quien no quiere contar una historia desde lejos, sino tocarla con las manos. Conversamos por Zoom, él desde su bodeguita en la antigua tienda de su abuelo en Tupiza.

¿Por qué el nombre ‘Criolla’ para tu guía?

La palabra ‘criolla’ es bien fuerte en Sudamérica. Tiene una carga histórica enorme. Criollo era el resultado del cruce: padre europeo y una madre nacido acá (o al revés). Es mestizaje, es identidad. Con las uvas pasa algo parecido. Las criollas nacen de ese cruce, de esa adaptación, de ese proceso que no fue inmediato ni consciente al principio. Y después, esa palabra se empieza a usar para todo lo que nace de ahí: la cocina criolla, la gastronomía criolla. El libro no habla solo de uvas. Habla de personas, de historia, de comida, de territorio. La portada, ese racimo con muchos colores, es justamente eso: el mestizaje, los tonos de piel, las caras, las culturas que somos en Sudamérica.

Para entender las cepas criollas, ¿hay que partir de las cepas patrimoniales?

Totalmente. Antes de hablar de criollas hay que hablar de las patrimoniales, que son las primeras cepas que llegaron. La listán prieto, la moscatel, la mollar. Después vienen los cruces entre ellas. Y ahí la moscatel es clave, porque es tan intensa en sus aromas florales que deja su huella en casi todos sus hijos. Es dominante. Cuando pruebas un vino de criolla, muchas veces esa presencia está ahí, aunque cambie según el lugar.

¿Tú crees que estos cruces fueron intencionales o no?

Yo creo que sí. No fueron tan espontáneos como a veces se dice. Es una práctica antigua cruzar plantas para buscar mejores resultados. Ahí vuelvo a esa pregunta inicial: ¿trajeron estas pocas vides patrimoniales porque eran las más resistentes o porque era lo que había? Yo creo que puede que haya sido un poco de las dos cosas. Pero cuando uno mira Islas Canarias, donde estuve hace muchos años, ves viento, calor, suelos volcánicos. Tiene sentido pensar que hubo una lógica de resistencia al traer la listán prieto, Y después, ya acá, se siguió adaptando.

¿Cómo nace tu interés por las criollas?

Yo soy de Bolivia, de Sucre, del departamento donde está Cintis, una de las regiones productoras más antiguas. Ahí está la historia del vino, de la moscatel y del singani. Es donde se destila aguardiente boliviano por primera vez. Crecí con eso como algo normal: vino argentino de torrontés en cartón, damajuanas, singani boliviano en la mesa. Esa memoria nuestra no viene del tannat de Francia, ni del vino fino. Viene de las criollas.

¿Por eso sueles decir que Bolivia no nace con el tannat?

Exacto. El tannat llega después, en los 2000. Me encanta, lo tomo feliz, pero no me representa como punto de partida. Nuestra historia es singani, criollas, vinos ligeros de termo-vinificación.

Tú eras cocinero. ¿Cómo llegas al mundo del vino?

Yo tenía un restaurante chiquitito en Sucre con menú degustación, y una tienda de vinos. Promovía cepas de Cintis, criollas, patrimoniales. Se llamaba La Cosecha, y la tienda, Vendimia. Nos iba bien, pero me empezó a incomodar hablar de vino sin saber lo suficiente. Hacía maridajes por intuición; por gusto, pero sentía que me faltaba base. Tomé la decisión de aprender sobre vinos. Un día, ya pensando en cerrar, mi mamá me llamó desde Chile, donde estaba estudiando mi hermanita, y me dijo: “ya averiguamos sobre la escuela de sommelier, te pago la matrícula”. Le dije que sí sin pensarlo tanto.

¿Cuándo aparece la idea de viajar para hacer la guía?

Cuando tengo que hacer mi tesis de sommelier quiero hablar de criollas, pero me doy cuenta que no puedo hablar solo de Bolivia, porque su historia está conectada con las criollas de Perú, Chile y Argentina. Además, encontré unos documentos familiares que decían que mi abuela, mi abuelo y mi mamá habían nacido en Cafayate (Argentina). Eso me voló la cabeza, porque ellos nacieron en Bolivia. Dije: tengo que hacer un viaje para hacer algo más que el borrador de 40 páginas que terminó siendo mi tesis.

Y viajaste casi siempre solo…

Casi siempre solo, sí. Días enteros manejando, semanas de trabajo. No era turismo. El ‘jeepcito’ ya pasó los 200.000 kilómetros, pobrecito, pero ese viaje me permitió entender que el paisaje, los suelos, las hierbas, la comida, todo, se repite. El sur de Bolivia, el norte argentino, parte de Chile… es un mismo relato con distintas voces.

Desde que publicaste el año pasado, no has parado de presentar la guía en ferias de vinos naturales. ¿Cómo fue presentar ‘Criolla en California?

Muy bonito. La gente fue muy curiosa; muy respetuosa. Se sorprendían por la frescura de los vinos. Decían: esto lo quiero para el calor, lo necesito para el desayuno. Creo que estamos en un momento donde los vinos muy corpulentos, nacidos del paradigma francés, ya no son lo único. Las criollas son una puerta de entrada amable, ligera, y además conectan muy bien con nuestra comida local.

Entre criollas y patrimoniales hay una producción muy artesanal a veces con vinos defectuosos, que pueden alejar al consumidor nuevo más que atraerlo…

Sí, y es real. Hay una tensión permanente entre tradición y modernidad. Históricamente, en Sudamérica, con veranos tan largos, muchos vinos se picaban, y se endulzaban para conservarlos. Eso explica el gusto por el vino dulce en muchos lugares. No es un error, es contexto. El desafío hoy es cómo mejorar esa tradición sin borrarla.

En ‘Criolla’ hablas del Consejo Regulador de los vinos de Cintis, qué rol juega en esta tensión?

Ha sido clave. Un grupo de viñateros dijo: “hagamos vinos secos, limpios, que expresen la uva”. Se capacitan, traen enólogos, se organizan. La consigna es clara: nada de mezclar con otras cepas para dar color, nada de defectos. El vino tiene que expresar lo que es. Y eso ha hecho subir muchísimo la calidad.

Hoy también eres productor de vino, en Tupiza, a cuatro horas de Potosí ¿por qué era importante para ti?

Porque quería hablar en primera persona. No solo investigar, sino vivirlo. Y también por mi historia familiar. Mi abuela tenía una parra en el patio de la criolla boliviana vichoqueña. Antes de morir me pidió una foto bajo esa parra. Siento que fue una señal de que tenía que hacer vino. Armé una bodeguita con damajuanas antiguas de mi abuelo, que era químico, y al jubilarse tuvo una tiendita donde vendía singani… Hice vichoqueña, vino de gota, y un vermut de negra criolla con hierbas de Tupiza; las que usaba mi abuela. Cuando lo probaron en Argentina, todos decían que les transportaba al Valle de Humahuaca. Eso es lo más lindo, la conexión.

Perdona la pregunta, pero ¿de dónde sacas los recursos para viajar cuatros años, estudiar en Chile y Argentina la carrera de sommelier, hacer la guía, comprar uvas…?

Todos me preguntan lo mismo. Mira: mis padres tienen un colegio Montessori en Sucre, y desde 2013 hasta hoy trabajo haciéndome cargo del menú de alimentación saludable para niños. Desde que empecé a viajar el 2021, lo manejo a distancia con mi equipo, y todo lo que he ganado, lo he invertido en este viaje, en el libro, en el proyecto, en seguir moviéndome. Por ahora me quedo acá, pero ‘Criolla’ no se cierra en Sudamérica. Al contrario: el libro abre una ruta que necesita completarse. Tiene que mirar a Uruguay, Estados Unidos, Brasil, México y Guatemala, por donde habrían pasado los primeros plantones, y también hacia España, donde hoy existe una curiosidad creciente por estas cepas olvidadas que Sudamérica transformó en identidad. Y este año volveré a Canarias a hacer la gran pregunta que me persigue desde el inicio: si esas vides llegaron por una decisión técnica —por resistencia, por supervivencia— o si simplemente era lo que había a mano cuando se armó la primera cesta rumbo al Nuevo Mundo.