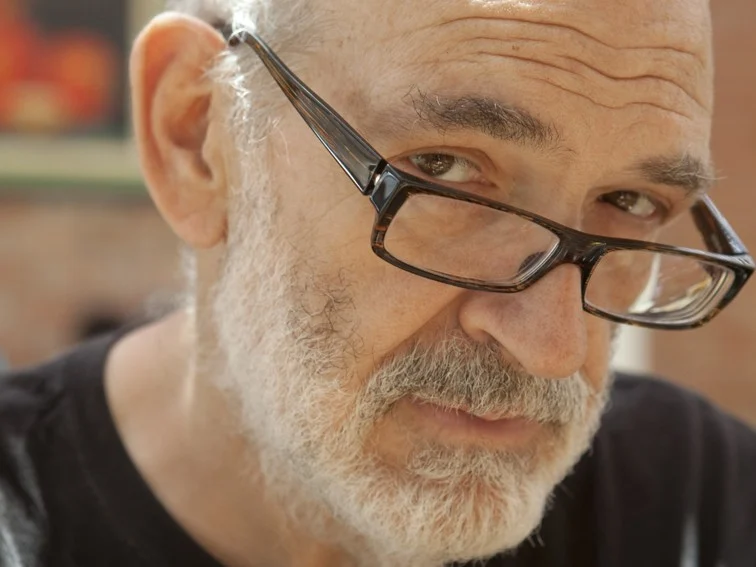

Hace casi un año que la columna de Ignacio Medina desapareció dejando huérfanos a muchos lectores. Se echa en falta su lucidez, su agudeza, su ironía. La capacidad para detectar la impostura y (también) el trabajo bien hecho. Incapaz de callar frente al emperador desnudo, Medina, con 43 años de oficio en la gastronomía, acepta que el destino del periodista es pinchar muchos globos, pisar muchos callos y cosechar más resentimiento que palmadas en la espalda. Dice que ahora, retirado de la primera línea de fuego, solo quiere tranquilidad. Vivir de su trabajo escribiendo y editando libros y haciendo consultorías para restaurantes. Pero confiesa que se ata las manos para no liarse a aporrear las teclas y parir artículos.

¿Qué has estado haciendo los últimos meses?

“He editado y escrito un libro para el restaurante Fiesta de Lima; ‘El Fiesta de los Solís’, en el que Héctor Solís cuenta la historia de la familia, su visión de la cocina y su compromiso con los productores. Es el inicio de la línea de trabajo que estoy desarrollando: editar libros para otra gente. En este momento estoy con uno sobre la nueva generación de queseros en España. Paralelamente estoy haciendo consultorías a restaurantes. Con complicaciones, pero las estoy haciendo.”

¿Por qué con complicaciones?

“Porque todavía el peso de las ‘mamás de las vedettes’ es muy grande en la cocina latinoamericana. Me refiero a las grandes agencias de comunicación. En teoría trabajan para los restaurantes, pero en realidad son las que mandan.”

Una agencia no tendría por qué saber de restauración más que un restaurador.

“No, pero hoy se juega a figurar antes que a cocinar y rentabilizar un negocio. La lista de 50 Best en América Latina ha trastocado todo. Hay restaurantes que gastan 300.000 dólares al año en promoción. Hay dos grandes agencias que dirigen la imagen y los destinos de un gran número de restaurantes. Si quieres estar en la lista tienes que contratar sus servicios. El destino de la información gastronómica (no lo llames periodismo) está en sus manos. Ellas deciden quién viaja a visitar qué restaurantes.”

¿Qué gana el restaurante?

“La participación en la lista representa un 30% añadido de clientes al año, pero si tú llenabas el restaurante de clientela local y ahora lo llenas de clientes internacionales, ¿Eso responde a la calidad de tu cocina, o a tu proyección?”

¿No consideras que estas listas están dando repercusión a las cocinas de América Latina?

“El caso es que hoy cualquiera puede hacer una lista y todos se afanarán en publicar: ‘estamos en el número tal’. Lo que no se plantea nadie es qué hay detrás de eso. Yo considero que Gastón Acurio ha hecho mucho más por la repercusión de las cocinas latinoamericanas que 50 Best. Y pienso que hay bases reales para su repercusión; sobre todo las despensas: la andina, la amazónica… A la cocina en sí aún le falta.”

¿Le falta formación, o inquietud?

“Vivimos una situación global de contrarrevolución culinaria. Hoy apenas hay cocineros interesados en la creatividad. La cocina ha dejado de ser algo que emocione para pasar a ser algo que debe generar muchos ingresos. Nunca ha habido restaurantes tan caros y con tan poco detrás de la oferta. Es importante que haya caviar, mariscos, trufa. No importa si está justificado, si aporta en el contexto, en la armonía o en las emociones que provoca el plato. La única emoción que interesa al cocinero es llamar la atención. La única emoción que interesa al cliente es sentirse privilegiado. Es la emoción del poder a través de la cocina, porque los precios están al alcance de cada vez menos gente.”

Las clases medias han jugado un papel importante en el desarrollo de la restauración. Hoy están abocadas a los restaurantes automatizados y a la quinta gama…

“Sin duda, el éxito de la cocina española dependió en grandísima medida de las clases medias de los ochenta, que propiciaron la creación de un tejido de restaurantes que a su vez sostuvo el nacimiento de una alta cocina de nivel. Pero los costes hoy son descomunales. Tienes que reducir, y lo primero que recortas son salarios y materia prima.”

El producto selecto cada vez es más escaso.

“Sí, y por eso su precio es muy alto. Incluso la verdura empieza ser un lujo, a veces con trampa. Un ejemplo es el guisante lágrima, que hoy los invernaderos producen por toneladas. Ya da igual si es de Getaria o de Albacete, y si sabe a lo que tiene que saber o es pura clorofila. Eso responde a un mercado aspiracional que necesita mostrar su poder adquisitivo a través de la cocina. Hay restaurantes que se esfuerzan en buscar buen producto, pero ya son inalcanzables para la mayoría.”

Tampoco hay muchos alicientes para el sector primario. Ahora estás con un libro de queseros. ¿Cómo ven el futuro?

“Los queseros artesanos están revolucionando el panorama del queso en España, pero dependen de la ganadería extensiva, que está tocada de muerte. Las denominaciones de origen se están quedando sin quesos artesanos.”

Puede que esa escasez justifique el auge de la cocina de producto.

“Cocina de producto hay poca. De alarde, mucha. Todos presumen de producto, pero muy pocos asumen compromisos con el productor. Los restaurantes siguen comprando lo que encuentran a mano y siguen travistiéndolo. Hay una falta de seriedad tremenda.”

¿No echas de menos acudir a la columna, después de tantos años pudiendo reflexionar públicamente sobre estas cosas?

“Me agarro las manos todos los días, pero yo soy un trabajador. Si nadie te lo paga, ¿Por qué lo vas a hacer? Ahora quiero estar tranquilo y vivir de mi trabajo. Después del libro de los queseros vendrá uno de reflexiones sobre la cocina. Lamentablemente, les va a encantar más a los enemigos de la cocina que a los amigos.”

¿Por qué?

“Porque hoy los amigos de la cocina son los enemigos de la reflexión.”

Cambiemos de tema. Ahora mismo hay como una condena del relato. ¿Dónde está el equilibrio?

“En el sentido común. Intento explicarlo a cocineros y camareros cuando hago formación para restaurantes. En América Latina hay restaurantes donde un bocadito minúsculo lleva diez o doce ingredientes desconocidos. Eso significa que el camarero va a tener que estar un rato explicándote. Significa que a lo largo de la comida que pagas tú, vas a tener que pasar más rato escuchando a ese tipo que hablando con tus acompañantes. No tiene sentido. Además, los camareros no son actores; no resultan creíbles cuando repiten algo que les han dicho que se aprendan. Todo tiene un equilibrio, pero el relato se les ha ido de madre y se ha hecho insoportable.”

¿La alternativa es ‘ponme un chuletón y déjate de rollos’?

“No. A mí en la cocina tradicional y en la de producto me interesa que me expliquen qué producto es, si está de temporada o no, por qué lo han elegido y cómo lo han trabajado. Eso me interesa y muchas veces no me lo cuentan. Ahora, si cada vez que me siento a una mesa en Lima, me llevo un discurso sobre las 3.000 variedades de tubérculos que hay en el Perú, me pego un tiro. Prefiero no ir a comer.”

¿Qué es lo que más te ha emocionado de lo que has comido en el último año?

“En Latinoamérica, me ha interesado muchísimo un sitio en La Paz. Se llama Popular, es una corrala en la parte antigua de la ciudad que da un turno a las doce y otro a las dos. Tres entradas, tres platos fuertes, tres postres a elegir, y la gente hace cola. Me ha parecido una propuesta joven, cercana, atractiva, divertida. Me ha gustado mucho lo que hace Leo Lanussol en Ness en Buenos Aires; Clara en Quito; La Calma en Chile… En Lima, Mérito abrió hace ya diez años; es una lástima que siga siendo la última novedad notable en la ciudad, pero me gusta ir a La Picantería, me gusta ir a La Mar, disfruto en Fiesta. He tenido la oportunidad de comer muchas veces en estos restaurantes preparando el libro y he descubierto mucho interesante, porque Perú tiene una riqueza culinaria increíble.”

Pero todo lo eclipsa el cebiche.

“El cebiche nació supuestamente con la llegada de los castellanos. Mucho antes estaban guisos como el locro y el chupe, que es la derivación del locro hacia una sopa. Solo en Arequipa hay unos 300 chupes, pero en todo Perú queda nada más que uno en la carta de los restaurantes: el chupe de camarones. Como lo famoso es el ceviche y el tiradito, ¿Para qué vamos a hacer un locro, para qué vamos a hacer un guiso andino, para qué vamos a hacer una sopa de pescado?”

¿Qué te parece más ilusionante en la cocina latinoamericana en este momento?

“El descubrimiento de la despensa por los cocineros de las urbes. O el conocimiento, más bien, porque la despensa la descubrieron y la utilizan las comunidades nativas.”

¿Y en la cocina europea?

“La recuperación del guiso, a veces como recurso para no complicarte la vida y ganar dinero, significa también la puesta en valor de muchas tradiciones que se olvidaron. Hoy, gran parte de ese acervo gastronómico está diluido, pero las generaciones nuevas están necesitadas de raíces.”

En España hay gente joven cocinando en pueblos y haciéndolo muy bien.

“La recuperación del campo como valor gastronómico es súper interesante. Luego hay que ver cuánto tarda ese joven cocinero en descubrir que la buena vida, el reconocimiento o la fama, no están ahí, sino en la ciudad. Fíjate lo que ha tardado Lera en ser reconocido. Fíjate lo poco que se habla de lo que está haciendo María Solivellas en Ca Na Toneta, y tiene un valor increíble.”

Vives entre dos mundos. ¿Qué sabores tiene la nostalgia?

«Muchos. Siento nostalgia de los pescados y los mariscos, siento nostalgia de las buenas carnes criadas en extensivo, de mis embutidos y mis quesos, de las verduras. Pero si hay un guiso que representa nostalgia, son los níscalos con patatas y costillas de mi pueblo. Eso no se puede reproducir aquí; es imposible.»